|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |

|

LECTURES –CHRONIQUES

Petite note de lecture de

Dominique Zinenberg :

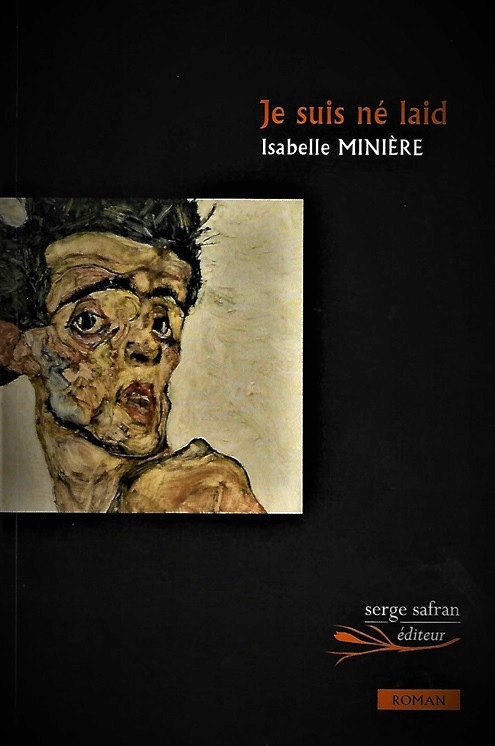

Je suis né laid d’Isabelle Minière

(Serge Safran éditeur, mai

2019)

Depuis

que j’ai commencé à lire isabelle Minière j’entends clairement une voix à

travers les mots, la scansion et les thématiques choisies, une voix

reconnaissable qui emprunte le chemin d’un univers bien concret, bien ancré

dans des problématiques de notre temps : l’état du couple, les

défaillances, les obsessions, le rapport gauche, incertain à soi et aux

autres, les incompréhensions et blessures narcissiques, tout un travail de

fourmi pour trouver un équilibre que l’on pressent de toute façon toujours précaire,

une recherche infatigable (malgré les parenthèses mélancoliques ou

angoissées) du bonheur à deux. La quête affective, le désir d’être aimé

parcourent chaque histoire et se modulent avec humour, sensibilité,

constance. Avec Je

suis né laid, le personnage d’Arthur, le narrateur de l’histoire, la

tâche promet d’être rude et l’auteur a placé la barre bien haut, car ce qui

le distingue de tous les autres c’est une extrême laideur qui lui ferme

d’emblée, à la naissance même, les portes légitimes du bonheur. Une lutte

acharnée s’engage, un combat titanesque se livre pour que, malgré la fatalité

qui frappe le bébé du sceau de la laideur dès la naissance, le protagoniste

parvienne à être accepté tel qu’il est, crée des liens, soit aimé et que

par-delà son handicap physique, il soit reconnu pour une vraie personne

respectable en tant que telle et douée comme chaque humain non seulement

d’intelligence mais de sensibilité et de sociabilité. Le lecteur suit Arthur depuis avant sa

naissance, du temps où les parents (un beau couple amoureux) rêvaient de leur

futur bébé et préparaient sa venue avec tendresse ; et le lecteur suivra

Arthur jusqu’à tard dans sa vie d’homme. Toutes les étapes de douleur, de

rejets au quotidien, toutes les blessures narcissiques à chaque palier de la

vie sont racontées avec minutie : le maléfice de la naissance agissant

d’entrée de jeu, créant un traumatisme qui se joue et se rejoue dans l’infini

des jours, puisqu’il est réactivé chaque fois que quelqu’un voit Arthur.

Choc, rejet, répulsion, gêne, fuite : l’enfant est sans cesse ramené à

son infirmité. C’est un ressenti qui conduit ses parents à le cacher, le

rendre aussi peu visible que possible et le bébé puis l’enfant à se tenir en

retrait, à s’isoler pour éviter d’être mis en retrait et isolé, abandonné,

laissé pour compte par les autres. Très vite la stratégie de défense du petit

« Tutur », c’est de faire profil bas, se

taire, s’abstraire, ne pas embêter ni gêner, tout faire pour passer inaperçu.

Toute l’aventure du roman se tient dans cet objectif singulier : réussir

à passer inaperçu ! Contrairement à Amélie Nothomb dans Attentat qui décrit avec précision et

perversité jusqu’à l’invraisemblance et le grotesque le plus appuyé le

physique de son héros hideux, Isabelle Minière ne le décrit jamais. Elle ne

décrit que son corps « normal », voire musclé, sa taille élancée.

C’est sa tête qui fait peur, qui surprend, qui occasionne de façon quasi

automatique chez les gens, le mécanisme de rejet comme si voir Arthur c’était

être face à un monstre répulsif. Le lecteur compte les coups que reçoit le

personnage et se souvient à travers au moins un exemple de rejet l’effet que

produit l’impression d’être rejeté, d’être isolé dans la cour de récréation,

d’être perçu comme quelqu’un d’à part qui ne fait pas corps avec les autres,

que l’on désigne comme « étranger » au sein du groupe, voire au

sein de l’humanité. D’une manière ou d’une autre, chacun a expérimenté ce

chagrin d’être méconnu, ignoré, ostracisé ne serait-ce que de façon fugace.

C’est pourquoi Arthur est si attachant. Il est frère d’infortunes enfouies,

de blessures narcissiques plus ou moins cicatrisées. Sa souffrance

exponentielle au fur et à mesure qu’il grandit, que son besoin légitime des

autres grandit, est comprise, intimement, comme souffrance personnelle, même

si la cause a pu en être tout autre. La solitude d’Arthur est un puits sans fond

malgré l’amour que lui portent ses parents et quelques rares personnes au fil

des pages. La solitude et le plaisir solitaire, l’impossible sexualité qui, à

l’adolescence, tourne presque à l’obsession, l’interrogation sur le sens

d’une vie dont on semble banni, le désespoir qui gagne, les idées suicidaires

qui affleurent, mais ce courage toujours, cette renaissance raisonnée par les

études, l’espoir puisé on ne sait dans quel recoin obscur et lumineux de soi

qu’on finira par être accepté, qu’on aura un ami, une petite amie, tout ce

qui donne sens à l’existence qu’Arthur fait renaître de ses cendres, tout

cela permet de lire cette histoire comme un conte. À la naissance, l’enfant reçoit un

maléfice : il est laid ; puis il devra suivre une série (infinie)

d’épreuves dans lesquelles il rencontrera des adjuvants : le père, la

mère, Kouki, Alph, son

double Arthur, quelques médecins, Kali ; et des opposants, très nombreux

avec lesquels les combats seront souvent redoutables ; il subira de

vaines métamorphoses, devra relever de sérieux défis mais je n’ai pas comme

mission de déflorer l’histoire, il vaut mieux la lire n’est-ce pas ? […] Je

m’étudiais moi-même par la même occasion. Moi et ma laideur, l’influence de

mon physique sur mes réactions, mes pensées, ma vision du monde… Vision du

monde assez triste et assez simpliste : si tu as la chance d’être beau,

tu seras plutôt heureux, chanceux sur tous les tableaux ; si tu as la

malchance d’être laid, tu seras malheureux sur tous les tableaux. Ma laideur m’avait

tourné la tête. Un sentiment d’injustice tout à fait stérile (pourquoi moi et

pas lui ?) Une colère sourde qui ne s’entendait pas, qui ne se voyait

pas - j’étais très calme, très courtois et surtout très discret. Quand on a

une gueule comme la mienne, on ne se pavane pas. On espère que les apparences

sont trompeuses, et que sous l’emballage effrayant se cache quelqu’un de

bien, quelqu’un qui vaut la peine : il me venait parfois, pour me

réconforter, l’image d’un bijou enveloppé dans une feuille de papier

toilettes. Bijou de pacotille sans doute, bijou quand même, mais enveloppe

omniprésente. (p.75) La laideur peut se retourner en beauté par

l’art et par l’humanité ou le cœur. Dans son roman, Isabelle Minière fait la

part belle aux deux. Même si Arthur a une tendance au mutisme,

qu’il limite sa conversation au strict minimum, le lecteur a accès à ce qu’il

ressent et au flot d’émotions qu’il laisse déborder dans sa narration. Ses

émotions se manifestent souvent par une violence verbale, une surabondance de

grossièretés, le flot de termes péjoratifs pour décrire ce qu’il appelle

« sa gueule ». Il ne s’autorisera le mot si beau de visage qu’à

partir de la page 141, de temps en temps, avec parcimonie, comme s’il n’avait

pas droit à ce terme si cher à Levinas, terme qu’il a valorisé dans son œuvre

au point d’en faire un de ses concepts les plus importants car ce que l’on

voit d’abord de l’autre c’est le visage ou plus précisément la vulnérabilité

qu’il exprime. Le plus vulnérable des visages est celui d’Arthur dans sa

laideur radicale ; or voilà que chacun se détourne de ce visage dont la

vulnérabilité est à proprement parler insoutenable. Il faudra tout un roman

pour que la gueule d’Arthur devienne un visage et que chacun puisse se sentir

responsable en le regardant et que son humanité, évidente au lecteur, soit

accessible au tout venant ! Merci Isabelle pour ce texte qui interroge,

ressuscite nos cauchemars mais aussi nos rêves et nos élans. Merci d’accorder

des chances à tes personnages, de les soutenir si fort qu’ils parviennent à se

frayer un chemin de vie dans ce dédale d’injustices et de vexations. |

Note de lecture

de

Dominique

Zinenberg

Francopolis, mai-juin

2019