|

|

|

|

|

|

GUEULE DE MOTS

Cette rubrique reprend un second souffle en 2014

pour laisser LIBRE PAROLE À UN AUTEUR... Libre de s'exprimer, de parler

de lui, de son inspiration, de ses goûts littéraires, de son attachement à la

poésie, de sa façon d'écrire, d'aborder les maisons d'éditions, de dessiner

son avenir, nous parler de sa vie parallèle à l'écriture, ou tout

simplement de gueuler en paroles... etc. Septembre-Octobre 2021 Libre parole à Dominique Zinenberg En entretien avec François Minod |

|

François

Bonjour

Dominique, Je

suis très content de passer un moment avec toi. Comme tu le sais, je suis

très sensible à ton écriture. J'aimerais qu'on parle de ton travail de poète,

d'écrivain mais aussi de critique parce que tu fais des fiches de lecture

pour différentes revues, dont Francopolis. Pourrais-tu

nous dire tout d'abord depuis quand tu écris et qu'est-ce qui t'a décidé à

publier tes premiers textes ? Dominique J'ai

commencé très jeune. À partir du moment où j'ai su écrire, j’ai écrit des

petites chansons, des petites choses un peu rigolotes, notamment pour mon

petit frère. J'écrivais aussi de grandes lettres à mes parents quand j'allais

en colonie de vacances. Avec des tas de fautes d'orthographe et

d'imprécisions grammaticales. François Tu

avais quel âge ? Dominique J’avais

sept ou huit ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé un journal pour faire

comme Anne Frank que je venais de lire et qui était devenue mon modèle. Dans

mon journal, je recopiais systématiquement tous les petits poèmes que j'avais

écrits. J’ai tout gardé. Le papier des cahiers d’écolier a jauni ! Mais

paradoxalement je n’ai été publiée qu’à partir de 2014. Quand

on a réussi, par chance ou parce qu'on vous y a poussé, à franchir le pas et

à être publié, il se passe quelque chose qui donne confiance et permet de

continuer. J'étais extrêmement timorée et les rares fois où j'ai essayé, j'ai

essuyé des échecs cuisants. En ne connaissant pas le milieu de la

publication, je faisais comme les novices, j'envoyais mes manuscrits à

Gallimard ou aux Éditions de Minuit. C'est grâce à Dana Shishmanian que j'ai

été publiée pour la première fois. François Est-ce

que ta formation – tu es agrégée de lettres – t'a aidée dans tes activités

d'écrivain ou de poète ? Dominique Je

n'en sais rien, je crois qu'elle m’a aidée presqu’à mon insu, c'est plutôt

pour la veine critique, parce que lorsqu'on a fait des études de lettres, on

a énormément approfondi certains auteurs, et par obligation, on est habitué à

avoir une vision critique de ce qu'on lit. Cela m'a permis d’apprendre à

rédiger des articles, des fiches de lecture. François Pourrais-tu

nous parler de ton expérience de critique littéraire ? Dominique En

fait, mon parti pris de critique littéraire, c'est de n'écrire que sur des

auteurs dont j'apprécie le travail. Si je n'aime pas ou si parfois j'aime

mais je n'arrive pas à écrire, je ne le fais pas. Je n'ai jamais envie

d'écrire contre la personne qui a écrit, c'est presque une position éthique

de ma part. Pour

moi, toute critique négative est perte de temps. Je ne suis pas non plus dans

la flatterie ni dans la louange. De même, je ne suis pas dans la démarche de

savoir qui est la personne qui écrit. Comme je travaille souvent dans

l’urgence, je n’ai pas le temps de m’intéresser à la dimension biographique

de l’œuvre, je fais sans elle, je me jette dans l’écriture critique en

quelque sorte sans filet ! François Et

pourtant, tu vas loin dans tes critiques. Dominique Que

j’écrive un poème, une nouvelle, une critique, c’est de l’écriture un point

c’est tout. Parfois d’ailleurs, je fais des critiques sous forme de poèmes… Je

suis plongée à un niveau assez lointain en moi. L'écriture d'une critique

n'est pas un travail inférieur. Dans l’idéal, elle est aussi travail

poétique. Et

comme pour les poèmes, très vite après avoir écrit une note critique, le

phénomène est le même, je ne me souviens plus de l'œuvre que j'ai pourtant

lue avec une très grande attention, ni de ce que j'ai écrit. Pour moi, ce ne

sont pas deux choses différentes, c'est la même démarche, c'est la même

intensité et le plus souvent c’est le même oubli, bien que des souvenirs, à

l’état de traces, demeurent. C’est

un peu ma manière à moi d’écrire une pseudo autobiographie car choisir pour

qui on écrit n’est pas anodin et touche au personnel, à l’intime. François C’est

ce qui s’est passé pour toi quand tu as écrit toute une série d’articles sur

Henri Michaux ? Dominique C'est

exactement pareil. Je n’ai pas beaucoup fouillé dans la biographie de Henri

Michaux, même si grâce à la Pléiade, j’y avais facilement accès. J'ai écrit

des séries d'articles sur le premier tome de la Pléiade et j'ai suivi les

textes chronologiquement et chaque fois ça a été la même immersion totale

dans le texte, j'oubliais tous les autres, c'était comme si rien n'existait

plus que le texte en question. François Tu

vas au cœur du texte ? Dominique Je

ne sais pas si c'est au cœur, mais si c'est au cœur tant mieux. Ça nécessite

une grande concentration, d'autant que je ne fais pas de hiérarchie dans ce

que j'écris. François Ce

que je perçois c'est que tu prends le temps d'entrer dans l'univers

littéraire de l'auteur. Dominique C'est

la seule chose qui m'intéresse. Si je m’arrête au seuil du texte sans pouvoir

y pénétrer, je ne peux écrire sur le poète ou l’écrivain. François Actuellement,

tu participes à plusieurs revues. Dominique Essentiellement

à Francopolis, mais je participe également à la revue Voix et

très récemment à la revue Poésie/Première. À cette occasion, vous

lirez dans le dernier numéro un article sur Francis Ponge (La fabrique du

pré). François Pourrais-tu

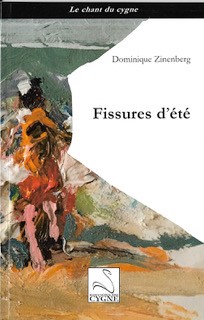

nous parler des livres que tu as publiés ? Dominique - Fissures d'été (2014)

raconte en filigrane en 150 haïkus une histoire d'amour. « En

chemin » est le deuxième volet du recueil et n’est qu’un long poème fait

de courtes strophes. Quant à la troisième partie « Passe-Temps »,

ce sont de nouveau des haïkus (49) qui sont des sortes de vœux pour la

nouvelle année. -

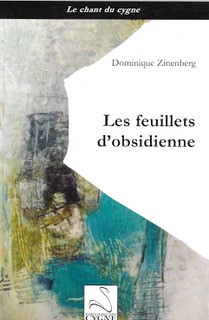

Les feuillets d'obsidienne (2015).

Ce recueil est particulier car lié à la maladie de

mon compagnon d’alors. À partir du moment où on a su qu'il était très malade,

j'ai commencé à écrire la première partie Quand bien même ! Cette

plongée sporadique dans l’écriture m'a aidé à supporter cette période très

difficile. La

deuxième partie Les feuillets d'Obsidienne correspond au moment où on

apprend la récidive du cancer. Cette annonce coïncide avec l'accident

nucléaire de Fukushima. Ce malheur intime et ce malheur beaucoup plus vaste

se confondent dans la mesure où les deux agissaient de façon sournoise. J'ai

écrit la troisième partie Déni de rêve après la mort de mon compagnon.

Elle correspond à des moments où je faisais des rêves dans lesquels il

apparaissait. J'étais dans un déni de sa mort puisqu'il apparaissait dans mes

rêves. C'est en grande partie pour cela qu'il y a des allusions aux dés, au

hasard. Il y a même des poèmes où il est question de mauvais sort. Ça m'a aidé à supporter le deuil et à vivre

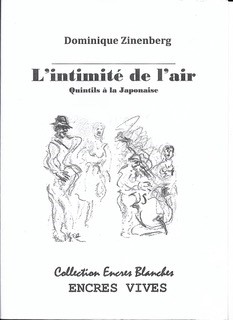

peu à peu sereinement. -L'intimité

de l'air (2018)

est un recueil un peu spécial constitué de quintils. En fait, j'ai voulu

apprendre ce qu'étaient les cinqkus. J'ai appris à

les faire. Je me suis exercée pendant des mois. Je les ai regroupés par thème

(la langue, l'attente, le jazz...). Je ne sais pas si j'ai réussi mais il me

semble que la poésie tend à allier de façon énigmatique la légèreté à la

gravité... Parallèlement à ces quintils, j'ai appris à nager le crawl ce même

été. Le lien : le bonheur d’apprendre quelque chose de nouveau, de m’en

sentir encore capable ! En tout cas dans mon esprit les deux

apprentissages sont liés à jamais. -

Pour saluer Apollinaire (2019) ce sont dix nouvelles, surtout

liées à Alcools. Comment expliquer ? À chaque nouvelle correspond

un « traitement » d’un ou plusieurs poèmes d’Apollinaire. Dans

« Je dis nécessité » par exemple, j’incite le lecteur à lire

« Nuit rhénane » puisque je donne le dernier vers du poème à la fin

de la nouvelle, mais qu’en fait presque tous les mots du poème sont éclatés à

l’intérieur du texte comme si le verre s’était déjà brisé. Les reprises

lexicales du poème dans la nouvelle devraient alerter le lecteur. François Pour

le lecteur, c'est un peu un jeu de piste ? Dominique Ce

sont des nouvelles à contraintes. Certains poèmes m’ont marquée à vie :

tel est le cas pour Les colchiques que j’ai étudié en 6ème

avec Mlle Moreau, notre professeur de Français qui a tant compté pour moi et

a sans doute été à l’origine de mon désir d’enseigner, d’écrire et de

chercher le ou les sens d’un texte. C’est

vrai que la lecture d'Apollinaire vient de loin. Je suis comme un personnage

d'une des nouvelles qui se récite des poèmes d'Apollinaire, dans certaines

circonstances de tristesse, en automne, en marchant... Apollinaire intervient

donc dans chaque nouvelle parfois de façon floue, parfois de façon massive

comme dans Fugue. J’ai construit cette nouvelle à partir du poème

« chantre » et de son monostiche « Et

l’unique cordeau des trompettes marines » qui, chaque fois qu’il

apparaît est imprimé en rouge. Ce récit est une véritable plongée dans

quelque chose de mystérieux où je convoque plusieurs autres poèmes d’Alcools. -Des

Nuances et des jours (2020) est un recueil qui se déroule de la fin

d’un été à la fin d’un hiver. Chaque jour recèle une saveur, une humeur, une

joie ou de la tristesse. On y repère des expositions, des rêveries, des

balades, un voyage. Les jours ordinaires laissent place, parfois, à des jours

où des événements dramatiques ont eu lieu et qui parlent à chacun de nous.

L’intime se mêle donc à la grande histoire. -Quand

dans l'expectative (2020).

Pendant le premier confinement, nous avons Agnès Adda et moi écrit

pratiquement chaque jour des poèmes. Nous avions des conversations

téléphoniques assez fréquemment. Quand le confinement serait terminé, on

s'était promis d'échanger nos poèmes. On s'est ensuite dit qu'on pourrait les

regrouper et pourquoi pas en faire un recueil. Les deux parties du recueil

sont séparées et sont des chroniques couvrant la période du confinement. Ce

sont deux univers très différents qui mettent en scène la solitude,

l’angoisse, l’impatience et la Seine qui nous relie. La troisième partie est

une confrontation à deux voix sur l'écriture poétique. François -Sans

nom le ciel (2021) est

un recueil que tu as fait avec Pierre, ton frère peintre. Peux-tu nous dire

ce qui a motivé ce choix de faire cet ouvrage avec ton frère ? Dominique Ce

qui est antérieur, ce sont les expositions de mon frère sur les migrants, les

réfugiés, bien avant que j'écrive sur ce thème. Il avait notamment fait une

expo absolument magnifique sur les naufragés de la vie. Toutes sortes de

naufragés de la vie, y compris notre père atteint d'une maladie dégénérative

mais il y avait surtout des tableaux sur les migrants et particulièrement un

tableau représentant un homme qu'on voit avec une chemise blanche et des

valises dignes de Charlie Chaplin. Cet homme semble s'avancer vers nous... Le

thème commun de Sans nom le ciel, c'est la fraternité au sens large du

terme et le tissage entre les tableaux de mon frère et les textes que j'ai

écrits. L'exergue de Patrick Chamoiseau tiré de Frères migrants,

témoigne de ce désir de fraternité. François Merci

Dominique. Quelque chose me dit que les lecteurs de Francopolis qui ne te

connaissent pas encore auront envie de découvrir ton univers poétique. Dominique J’en

serai ravie. Merci François. |

|

Dominique Zinenberg - en entretien avec François Minod

Francopolis

– Novembre-Décembre 2021 |

Créé le 1 mars 2002