|

Le Salon de lecture Découverte

d'auteurs au hasard de nos rencontres |

*** |

|

SALON DE LECTURE Printemps 2025 Ida Jaroschek : « Attentive,

éperdument ». Entretien et poèmes (*) |

|

|

ENTRETIEN (février 2025) Ida,

j’ai découvert ta poésie dans ton recueil « À mains nues », publié

en 2022 chez Alcyone (cf la chronique

parue dans Francopolis). La nature est très présente dans ces

textes, une nature exubérante, à la fois âme et corps, horizon et sang,

caresse et brûlure. Le paysage s’y fait extension du corps, quand tu écris

par exemple : « Poussière des tournoiements /

une danse // à dévaler le chatoiement des pentes / de mes jambes

torrentielles, sinueuses, embrasées ». Il y a dans ta poésie beaucoup de

sensualité, de tendresse, et en même temps un souci permanent d’atteindre l’âme,

toucher l’être au plus près, l’amour toujours au cœur. Pour te poser une

question que j’affectionne : Écris-tu pour aimer ? Plus largement,

d’où est né ton désir d’écrire de la poésie ? Quelles en sont les

motivations profondes ? Tout d’abord,

je voudrais te remercier pour l’attention si intelligente et si sensible que

tu portes à mes poèmes et remercier également la revue Francopolis de

m’offrir cet espace de rencontre avec ses lecteurs. Oui, c’est vrai

la nature est très présente dans mes textes et plus spécifiquement le

paysage. J’ajouterais à ta citation celle-ci, extraite elle aussi de mon

recueil « À mains nues ». Au tout début, dans le deuxième poème,

j’annonce la couleur, si je puis dire : « Je suis

la séparée, la traversante Corps illimité

au prolongement des paysages » Il y a certes des

steppes, la forêt, la rivière, le fleuve, la colline, la mer, la montagne, le

ciel dans mes poèmes mais ils existent plus comme des archétypes et comme des

pierres d’achoppement pour soutenir un monde imaginaire plutôt que comme des

entités réelles. De même pour les végétaux : l’arbre, la rose. Et dans

mon bestiaire : l’oiseau de nuit, le héron cendré, l’hirondelle, le

cheval et les grands fauves que l’on croise à plusieurs reprises et qui sont

comme des figures tutélaires issues de mes rêves, des animaux totémiques,

mythologiques en quelque sorte, d’une mythologie qui me serait propre. Il faut dire

que je suis née à la campagne, que je fus, durant quelques années, citadine

mais que j’ai, jusqu’à présent, passé le plus clair de ma vie à la

campagne : en Normandie d’abord dans le bocage et près des grandes

forêts domaniales de l’Orne et désormais, depuis de nombreuses années déjà,

ici en Languedoc dans la belle région du Pic St Loup entre vignes et

collines. Ainsi, je me

définis souvent comme une poète-promeneuse qui soulève sur les chemins

« les pas lents du poème » pour reprendre le titre de mon prochain

recueil. D’où la présence des paysages dans ma poésie, paysages qui

alimentent ma nature contemplative. Mais pas seulement, comme le laisse

supposer le vers que j’ai choisi, car j’ai aussi la tentation de disparaître

aux paysages, et pour cela d’agrandir mon corps, c’est à dire d’élargir mes

perceptions, mes sensations que la parole poétique tentera de laisser émerger

pour les partager. Ainsi c’est

bien le corps qui est le médium, qui est l’extension du paysage comme tu le

dis très bien ou, comme je viens de le formuler, qui tente de prendre les

dimensions du paysage. Le corps, d’où

cette sensualité que tu évoques. Le poète Jean-Louis Clarac

dit très justement de ma poésie : « Sa

poésie est toute entière mouvement. Pour elle, écrire est la mise en forme

des traces que le corps dessine dans l’espace du monde, le corps expression

poétique de soi et des autres, au contact de la nature, des éléments, des

paysages… ». Je crois qu’on

ne saurait mieux dire : le corps dans sa sensualité et aussi dans son

mouvement qui se confond avec celui de la vie. Il s’agit d’avancer, d’aller,

de marcher et de danser sa vie. Poète promeneuse et danseuse. D’autre part,

je pense être une poète à motif, tout comme on dit d’un peintre qu’il a un

motif. Je n’ai pas comme Cézanne un seul motif, mais plusieurs. Mes motifs

sont des mots : neige, bleu, rouge, jaune, ombre, robe, lumière, le

baiser, visage, nuit, danse… « Les grands fauves » et

« corps » déjà évoqués pour leur nature archétypale, s’ajoutent en

tant que mots à cette liste. J’en oublie sans doute quelques autres. Mes

poèmes se développent comme des variations ; quelquefois, même, un mot

ou un motif ricoche d’un poème dans l’autre. Puisque nous

évoquons le corps et la sensualité, nous abordons le territoire de l’amour.

L’amour charnel mais pas que. Tu parles de

tendresse, je ne sais pas où la percevoir dans mes poèmes. Peut-être

simplement ne me suis-je pas posé la question. Tu dis tendresse, je dirais

plutôt érotisme, un érotisme qui avance plus ou moins masqué mais qui irrigue

souvent mes poèmes. Car j’écris des poèmes d’amour. Comme pour beaucoup

d’entre nous, enfin je l’espère, l’amour est la grande aventure de ma

vie. Au-delà de

l’érotisme, de la romance ou de l’aventure amoureuse tu me demandes si

j’écris par amour. Je ne saurais pas répondre directement à cette

question. Mais je veux

citer les paroles de Pierre Michon que l’on interrogeait au cours d’un

entretien concernant son dernier récit paru récemment aux éditions Gallimard

et qui s’intitule : « J’écris l’Iliade ». Augustin Trapenard lui demandait le pourquoi de ce projet de

récrire l’Iliade, à quoi il a répondu : « Parce que l’Iliade

contient le scénario de toute la littérature européenne et même de l’humanité

qui se résume aux deux composantes que sont l’amour et la guerre ». Si l’on entend

l’amour dans cette acception plus large, il est vrai que je me situe plus du

côté de l’amour que de la guerre, que je m’inspire plus de l’amour que de la

guerre. L’amour est un

geste vers l’autre, le poème est bien une main tendue qui ne demande qu’à

être prise. « Je ne vois pas de différence entre une poignée de mains et

un poème » dit Paul Celan. Alors, pour répondre à ta question :

oui, j’écris dans un geste d’amour. Tu me demandes

d’où vient mon désir d’écrire de la poésie et quelles sont mes motivations

profondes. C’est une très

vaste question, si je devais y répondre simplement, je dirais que je n’ai pas

choisi la poésie, que c’est elle qui m’a choisie. Je pourrais

dire aussi que je n’ai pas d’autre choix que de le faire. Je ne sais pas

vivre autrement. Pour expliciter

un peu les choses, la poésie est entrée dans ma vie comme une épiphanie sur

les bancs de l’école quand j’avais neuf ans. Depuis, elle ne m’a pas

quittée. Pour moi lire

et écrire des poèmes sont les deux versants d’une même activité et,

personnellement, je passe plus de temps à lire des poèmes qu’à en écrire. Plus tard, dans

ma vie d’adulte, l’écriture s’est imposée à un moment où elle a représenté

les conditions mêmes de ma survie. À l’âge de neuf

ans, mon instituteur de la classe de CM1 étant absent, un jeune remplaçant

est venu faire classe à sa place. Il ne nous a pas demandé, comme à

l’accoutumée, de recopier dans notre cahier le poème qu’il aurait écrit au

tableau. Non, il a commencé par lire un poème. Et j’ai entendu :

« L’adieu J’ai cueilli ce brin de bruyère L’automne est morte souviens-t-en Nous ne nous verrons plus sur terre Odeur du temps brin de bruyère Et souviens-toi que je t’attends. » J’ai été saisie.

J’ai compris que plus rien ne serait comme avant, que mon regard sur le monde

ne serait plus jamais le même ou plutôt que le monde se montrait à moi sous

un jour nouveau dans sa vérité, dans sa beauté, dans sa clarté. Tout

s’éclairait. J’ai eu le sentiment que ma vraie vie commençait là, à cet

instant. Dès le

lendemain, toujours Apollinaire et son automne malade, puis quelques jours

après : « Demain

dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai Vois-tu, je sais

que tu m’attends (…) » Je crois que le

mot « aube » ne faisait pas encore partie de mon vocabulaire, que

je ne saisissais pas vraiment quel était l’objet de cette attente, d’un poème

à l’autre, et dont je sentais qu’il s’agissait d’une attente identique sans

vraiment comprendre que cette attente même séparait tout en le réunissant le

monde des vivants et celui des morts. Pourtant tout était d’une clarté

limpide. Et tout me paraissait tellement vrai et tellement juste. De même je

n’avais pas idée que l’épervier qui planait au fond du ciel fût un oiseau. Je

croyais que c’était un animal cousin du loup dont on criait le nom dans la

cour de récréation en jouant : « Éperviers, sortez ! ». Quant aux

« nixesnicettezauxcheveuxvertzetnaines »,

que j’entendais comme un seul mot, je ne savais pas du tout qui elles étaient

ni pourquoi elles n’avaient jamais parlé, ni par quel mystère leurs cheveux

étaient verts. Mais tout cela exerçait sur moi un charme profond. J’étais

sidérée. Bouche bée. Je ne

comprenais rien et je comprenais tout. Le monde se révélait à moi dans sa

complexité, dans son mystère et dans son évidence. C’est bien

comme ça que la poésie m’est apparue comme un mystère et comme une évidence

et c’est comme ça que je la perçois et que je le vis encore aujourd’hui. Dans

cette « oscillation paradoxale » dirait mon amie chorégraphe

Jacquie Taffanel. Pour moi, le

poème, dans cette oscillation, se place entre le mystère et l’évidence, entre

le silence et la parole qui vient le combler, entre l’indicible et sa

saisie. Il commence

quand je n’ai plus rien à dire, ou quand je ne sais plus dire ou pas dire

quand quelque chose de la vie, ou d’une émotion se dérobe. Le poème tenterait

de venir résoudre cette énigme d’un sens qui échappe et qui ne peut se dire

ni se fixer. Un peu comme un kōan dans la

tradition bouddhiste. Le poème est une tentative pour approcher l’indicible.

Énigmatique, il n’apporte pas vraiment de résolution puisqu’il doit rester

ouvert à tous vents, ouvert à celui qui s’en saisira et qui devra se frayer

un chemin dans la multiplicité du sens. Le poème ne dit rien. Il est. Il fait

silence autour de lui. De sorte que chacun se parle en son for intérieur un

langage sensible qui réinvente le monde. Je ne suis pas

sûre d’avoir répondu à ta question sur mes motivations profondes car je ne

crois pas les connaître. Mais ce que je viens d’énoncer là, je l’éprouve et

j’y crois. Mais si, tu y

as répondu ! Un désir d’embrasser la vie je crois, en toucher la part

d’éternité. Le poème, dis-tu, commence là où la raison ne trouve plus les

mots, il ne s’agit plus de dire, mais de s’éveiller, être dans l’instant

d’éveil, pareil à cet enfant, « bouche bée » devant l’inexplicable,

et qui réinvente le monde. Tu étais, tu es toujours, me semble-t-il et pour

reprendre les mots d’Éluard, « comme un enfant devant le feu ».

L’écriture chez toi est émerveillement. En témoignent ces poèmes de ton « Carnet

de ciel », que tu es en train d’écrire depuis ta chambre de

convalescence après une opération de l’épaule, le ciel dans la fenêtre pour

unique inspirateur. Poèmes épurés et verticaux, assez différents dans la

forme de ceux de « À mains nues », plus proches peut-être de

« Ici soudain » que tu m’as fait lire récemment. Peux-tu nous en

dire plus ? Que reflètent ces différentes formes d’écriture ? Que

traduisent-elles de ton approche de la poésie, et à travers la poésie de la

vie elle-même, puisque, me dis-tu, tu ne sais pas vivre autrement que par la

poésie ? Je vois que, comme moi, tu as recours à des citations pour préciser ta

pensée. Je partage avec toi cette façon parfois de convoquer les mots des

poètes pour m’aider à penser (et pas du tout dans le souci de paraître une

personne cultivée). Aussi, quand tu dis que l’écriture pour moi est émerveillement, pour

compléter cette assertion, me vient tout de suite à l’esprit le titre d’un

livre d’entretiens avec, entre autres, Christian Bobin

et Charles Juliet paru aux éditions Paroles d’aune. Ce titre

est : » La merveille et

l’obscur ». Je reviens ainsi à cette « oscillation paradoxale » entre deux

contraires. La contemplation du monde ou le retour sur soi, ce mouvement

d’aller et retour que propose l’écriture entre le dehors et le dedans - car

c’est bien ce mouvement de trouver au paysage l’écho de mon intériorité qui

fait naître en moi le poème - ne suscite pas seulement l’émerveillement mais

parfois aussi l’effroi. Le feu est parfois sous la glace, le lac sous la

montagne, les flammes sous le vent, le ciel sous la terre. « Et nous marchons en ce monde sur les toits de l’enfer en regardant

les fleurs », je cite cette fois Issa ce grand poète japonais du XVIIIe

siècle. Si ma poésie traduit la joie que j’éprouve et cultive, elle n’en

n’exprime pas moins, je crois, une grande douleur. Douleur qui, peut-être,

comme je le disais à l’instant de l’érotisme, avance elle aussi plus ou moins

masquée. Je voudrais continuer avec ce jeu des citations pour compléter et nuancer

ce que tu dis quand tu parles d’éveil. Je me trompe peut-être mais j’entends

là un mot qui serait dans le registre de la spiritualité ou même du

mysticisme. Je me contenterais de dire plus modestement, avec mon cher ami

poète Gaston Marty qui nous a hélas quitté récemment, et que je n’oublie

pas : je suis par moments attentive

éperdument ; » Attentif éperdument » étant le titre de

son dernier recueil et les derniers mots de la dernière lettre qu’il

m’envoya. Les titres choisis par les poètes méritent notre attention car parfois

ils révèlent quelque chose comme une mise en abîme de l’écriture ou comme une

profession de foi. Je pense également à ce titre d’Israel

Eliraz et qui relève lui aussi d’une certaine

oscillation paradoxale : « Entrer dans la chambre où l’on est

depuis toujours ». De même, je

peux m’amuser à sillonner entre les titres de mes propres recueils et dire

que j’écris « à mains nues » pour me tenir « à l’abri

dans les nuits » ou sur « la brèche de l’air » afin

d’« aborder les lointains » et d’atteindre « la survivance de

la neige ». Que la parole poétique surgit « ici soudain »

quand je marche inlassablement ou que je danse pour soulever « les pas

lents du poème ». Que « l’espace d’un souffle », tout oscille

entre « tango et naufrage ». Tu évoques ce

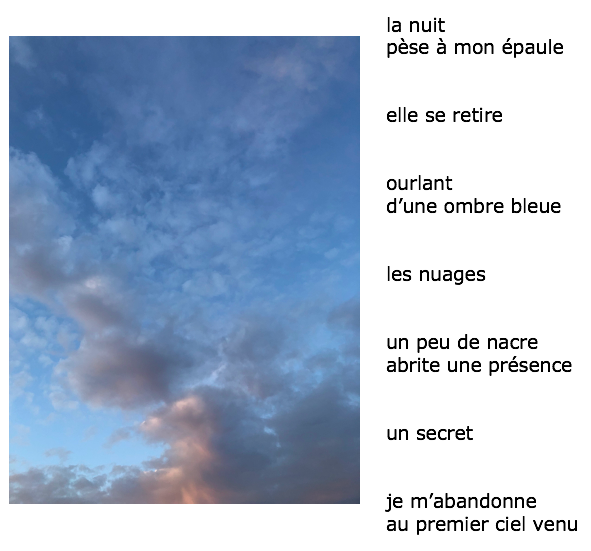

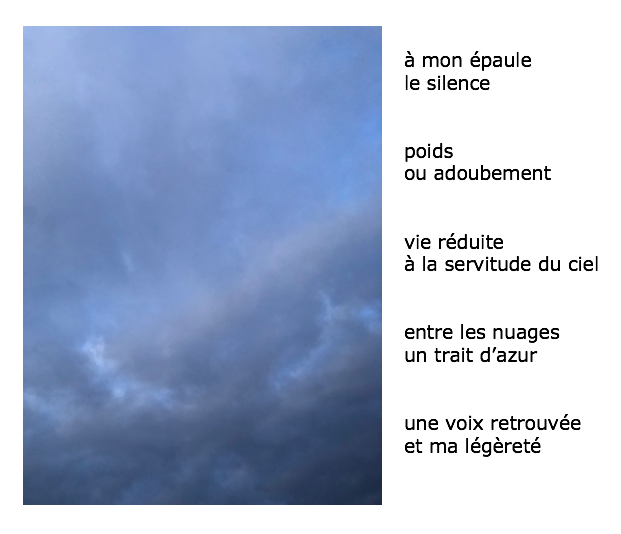

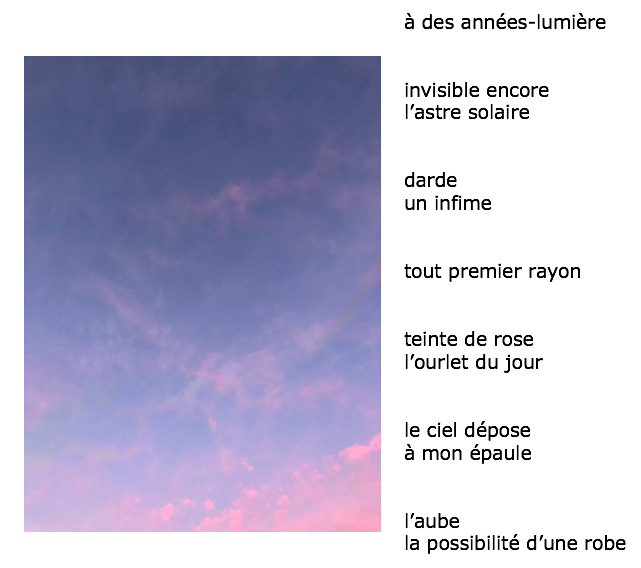

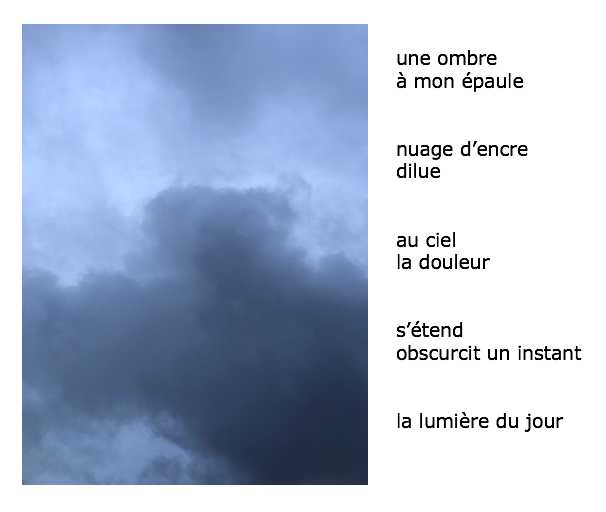

travail en cours qui a pour titre « Carnet de ciel ». Les lecteurs

méritent quelques éclaircissements. Je séjourne actuellement en clinique de

rééducation pour de longues semaines et je m’adonne à un rituel matinal.

Depuis le balcon de ma chambre, je prends chaque matin une photo du ciel. Je

ne choisis pas la prise de vue. Il n’y a qu’un seul endroit et un seul angle

possible pour ne photographier que le ciel sans qu’aucun bâtiment ou aucun

élément du décor urbain n’entre dans le cadre. C’est un ciel donné. Je

l’accompagne d’un court poème vertical et je l’envoie à mes amis à titre de

bulletin de santé ou de ciel d’humeur. Il s’agit juste de lire dans le ciel

mon état d’âme. Nous sommes

bien dans ce mouvement que j’évoquais plus haut qui consiste à me saisir du

paysage pour ouvrir un espace intérieur de rêverie, de pensées. Un espace qui

soit suffisamment ouvert pour que le lecteur ait la même latitude, à partir

de quelques mots, pour élaborer lui-même en écho son propre univers de

pensée, de rêverie ou d’imagination. En cela

s’illustre également ma manière de faire, exposée dans ma réponse à ta

première question : le ciel vaut pour sa présence en tant que figure et

le motif qui revient dans chaque poème est l’expression : « à mon

épaule ». Oui, tu as

raison : ce petit ensemble est de même facture que « ici

soudain », et que « à l’abri dans les nuits » et

« aborder les lointains ». Ce sont des recueils qui sont composés

de poèmes de format identique : des formes brèves verticales. Ce sont

des poèmes qui procèdent de l’ellipse, où les mots sont travaillés un à un,

avec un désir de simplification syntaxique à l’extrême. Ce sont des poèmes

environnés de silence, qui sont tout en suggestion. C’est ce que j’appelle

mon exigence du peu. Cette volonté aussi d’éloigner le langage poétique le

plus possible du langage courant. Il s’agit de raréfier les choses,

d’élaguer, d’épurer, de dire sinon l’essentiel, du moins le peu. Il m’est

arrivé de dire que cet art poétique relevait d’une esthétique des clairières… Mon écriture

poétique se décline sur deux versants : d’un côté, donc, ces formes

brèves, verticales et de l’autre des poèmes qui obéissent tous aussi à la

même forme car ils sont composés de distiques parmi lesquels se glissent un

ou plusieurs vers simples qui viennent ainsi se démarquer. Ce sont des

poèmes à motif eux aussi, mais qui déroulent des images et acceptent

d’épouser une syntaxe qui parfois est sciemment ambiguë et qui n’enferment

pas les vers dans des phrases ; ou bien dont les phrases restent

ouvertes, pourrait-on dire, avec une présence des majuscules qui ne

correspond pas à l’usage commun et introduit parfois le doute de savoir si un

groupe de mot peut être à la fois, par exemple, le complément d’objet d’un

verbe et le sujet du distique suivant, d’où cette ambiguïté assumée pour

brouiller le sens, le laisser ouvert, une fois de plus. Ne pas soumettre le

sens à une syntaxe ou à une logique de phrases. « Survivance de la

neige », « À mains nues » et « Les pas lents du

poème » (à paraître) sont sur ce versant-là. Ce qui m’amène

à préciser l’importance de la notion de forme dans mon écriture. La poésie

contemporaine s’est affranchie des règles de la prosodie classique. Mais j'ai

besoin d’une forme pour y loger mon poème. J’ai besoin d’inventer des règles

prosodiques qui me soient propres et dont je viens d’expliciter

quelques-unes. D’autres sont là, peut-être moins visibles. Ce qu’il y a de

tout à fait particulier, miraculeux - oserais-je même dire -, c’est que

cela ne procède pas d’une intention délibérée, n’est pas le fruit de ma

volonté. Cela peut paraître étrange mais ces deux formes se sont imposées à

moi. Je les reconnais. Je peux les décrire. Mais je ne les ai pas choisies.

Peut-être viennent-elles d’un rythme intérieur, d’un phrasé caché, toujours

le même, et qui a trouvé ces deux formes pour s’incarner. C’est

précisément cette douleur, dont tu dis qu’elle avance masquée, qui donne à ta

poésie, au plus haut de sa joie, toute sa vérité, tout son poids de vie et

d’humanité. J’avais écrit dans ma chronique de « À mains

nues » : « Déchirement et fusion constituent les

termes de cette poésie criant en un même souffle douleur et joie »,

exprimant très précisément chez toi cette dualité fondatrice.

« Attentive, éperdument », c’est le titre, si tu es d’accord, que

j’aimerais donner à l’ensemble de cette contribution, car il me semble

pleinement caractériser ta démarche, ce don sans retenue que tu fais dans tes

poèmes de ton attention au monde et à l’autre. Une dernière question si tu

veux bien. Tu m’as dit, juste après ton opération, te réciter intérieurement,

pour faire face à la douleur physique, de nombreux poèmes, poèmes que tu

connais donc par cœur. Pourquoi et en quelle occasion mémorises-tu des

poèmes ? Y cherches-tu une voix intérieure, capable de te soulager des

maux de la vie, ou bien s’agit-il d’autre chose ? Peux-tu nous en dire

davantage sur les poèmes et les poètes qui te parlent le plus, t’habitent le

plus ? Je vois

effectivement que tu m’as bien lue et je t’en remercie encore une fois. Comme je l’ai

dit précédemment, écrire des poèmes et lire de la poésie sont les deux

versants d’une même chose qui est devenue centrale dans ma vie. Et je passe

plus de temps dans la fréquentation des poètes qu’à écrire moi-même. Dans certaines

circonstances, dont celle à laquelle tu fais allusion, quand mes livres ne

sont pas à portée de mains, je cherche les poèmes qui sont inscrits dans ma

mémoire. Car je ne peux pas me passer de poésie un seul jour, une seule

nuit. Certains poèmes

sont inscrits dans ma mémoire depuis l’enfance ou l’adolescence, tous les

poèmes appris à l’école, au collège, au lycée sont là, intacts. Ils sont pour

la plupart des monuments de la littérature comparables au Taj Mahal, au

château de Versailles, à Notre Dame ou à la Tour Eiffel, des poèmes écrits

dans le marbre en lettres d’or ; notre patrimoine qui ne risque pas

d’être en péril, ni de s’écrouler ou de succomber sous les flammes, tant que

nous les lirons, les mémoriserons, les partagerons. Parmi eux, figurent des

poèmes de Villon, Ronsard, Hugo, Baudelaire, Rimbaud (que je place tous deux

très très haut), Verlaine, Apollinaire. Mais aussi

des vers de Racine, de Corneille, de Molière, tout ce que l’institution

scolaire m’a transmis. Il m’a fallu

attendre de quitter mon village, et d’être pensionnaire au lycée, pour entrer

pour la première fois dans une librairie à l’occasion de la sortie autorisée

du jeudi. C’est comme si j’entrais dans la caverne d’Ali Baba. Je me suis

dirigée droit vers le rayon de poésie qui consistait en une seule étagère de

petits livres blancs bien alignés où, sur la tranche le nom d’un poète et le

titre du recueil s’écrivaient de part et d’autre d’un petit rectangle coloré

sur lequel apparaissait un visage. Vous aurez reconnu la petite collection

blanche Gallimard. C’est ainsi que le hasard, dicté par les choix de l’unique

libraire de la petite ville d’Alençon, a mis entre mes mains « Capitale

de la douleur » de Paul Éluard. Deuxième choc. « L’amoureuse Elle est debout

sur mes paupières Et ses cheveux

sont dans les miens (…) » Mais

l’amoureuse, c’était moi ! À quinze ans, l’amour était déjà la grande

affaire de ma vie ! « La courbe de tes yeux fait le tour de mon

cœur » ou ce que tu as toi-même cité : « Je suis devant

ce paysage féminin comme un enfant devant le feu », « L’aube je

t’aime, j’ai toute la nuit dans les veines » etc.. etc.. tout

m’enchantait ! Coup de foudre pour Éluard ! Suivront,

venant de la même étagère, Breton, Desnos, Aragon, Artaud… qui m’ont marquée

durablement. Éluard a été le

poète de ma jeunesse. Je recopiais ses poèmes dans des carnets, dans des

lettres. Un certain nombre se sont gravés dans ma mémoire sans que je fasse

l’effort de les apprendre. Par la suite,

et en avançant dans la chronologie, j’ai pour compagnons les grands poètes de

la deuxième moitié du XXe siècle : en premier lieu Jaccottet

qui creuse le sillon de l’écriture à même les paysages, Bonnefoy, Dupin,

Torreilles, Guillevic, Michaux, André Du Bouchet et son écriture épurée, puis

Bernard Noël et Lorand Gaspar qui m’est très cher,

l’immense Paul Celan, Ingeborg Bachman et tant

d’autres… La pratique du taï chi chuan et mon intérêt pour la pensée taoïste m’ont

ouvert également le champ de la poésie chinoise et de la poésie japonaise

avec les grands maîtres du haïku Basho Issa, plus

proche de nous Soseki. Haïkus dont j’ai pratiqué

l’écriture avant d’adopter mes formes brèves verticales et qui m’ont

influencée pour sacrifier à cette exigence du peu qui fut pour un temps mon

credo. Quand je me

suis rapprochée des rives de la Méditerranée, c’est tout un autre domaine que

j’ai exploré avec bonheur : Edmond Jabès, Adonis, Mahmoud Darwich, Salah Stétié, Israël Eliraz, Mohamed Bennis, Venus

Khoury Ghata, Andrée Chedid… Je chemine

également avec mes contemporains en premier lieu les amis montpelliérains

dont je suis de près le travail, comme James Sacré, Patricio Sanchez et deux

femmes poètes auxquelles je voue une grande admiration et qui, à mon sens,

seront des voix qui compteront : Régine Foloppe

et Gaëlle Fonlupt. Je me sens proche parfois de la

poésie de Dominique Sampiero. Dans les contemporains, je voudrais citer, dans

un tout autre registre, le poète Baptiste Pizzinat

dont la parole poétique, dans sa radicalité, me semble indispensable en ce

moment. Je ne peux pas

ne pas citer Rilke, Lorca, Neruda, Vallente, Alejandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Eugénie de Andrade, Antonio Ramos Rosa et

j’aimerais en citer tant et tant d’autres. Tout un océan de lectures… Les poètes

m’accompagnent ; ils m’aident à vivre, à nourrir mon intériorité, à

façonner et élargir mon regard sur le monde. Ils me sont si indispensables.

Pour moi, lire des poèmes est plus essentiel encore qu’en écrire. Je suis

lucide : mes poèmes n’atteindront jamais ni le Taj Mahal, ni le

Fuji Yama, ni le Kilimandjaro, ni même la Tour Eiffel !

J’écris modestement à hauteur d’Hortus et de

Pic St Loup. Pour prendre de l’altitude et voir un peu plus au-delà de

moi-même, heureusement il y a les poètes ! Je ne sais pas

si la poésie peut changer le monde, le monde tel qu’il va (si mal !

perpétuant la barbarie, prônant des valeurs triomphantes de force et de

brutalité, détruisant tant de manifestations du vivant et menaçant très

gravement les conditions mêmes de la survie de l’humanité). C’est pour

réfléchir à cette question-là qu’il faut lire Baptiste Pizzinat

qui nous met bien les points sur les i, sur tous nos i… Si la poésie ne

pouvait pas changer le monde, elle peut me changer moi. Et si je continue

d’écrire mes petites chozzzzzz c’est pour survivre

moi-même, mais aussi pour les lire et les échanger avec les poètes d’ici et

les amateurs de poésie alentour pour tisser des liens d’amitié, de sororité,

de fraternité. Exactement de

la même façon je danse au sein de la compagnie amateure de danse

contemporaine Lili&ken co-fondée il y a une

bonne vingtaine d’années avec des amies danseuses. Écrire,

danser : une manière de rester debout malgré tout, reliée aux autres, à

quelques autres du moins… Je finirai par

ces quelques mots extraits de « Survivance des lucioles » de

Georges Didi Huberman : « Nous

devons donc nous-mêmes - en retrait du règne et de la gloire - dans la brèche

ouverte entre le passé et le futur, devenir des lucioles et reformer par là

une communauté de désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré

tout, de pensées à transmettre » Survivance des

Lucioles Éditions de

Minuit (2009) *** POÈMES Je suis

la séparée, la traversante corps

illimité au prolongement des paysages au long

des crêtes, des failles nos

brèches, des horizons Je

n’oublie pas tout ce

noir entré dans ta bouche et

l’orée d’une route elle va,

rejoint ma peau

à l’étendue * Poussière des

tournoiements une danse à dévaler le chatoiement des pentes de mes jambes torrentielles, sinueuses, embrasées Dans l’emballement du corps, son chant les gestes du silence où reposent les mots mots comme pépites, étincelles à toucher votre regard Le bleu jusqu’à l’inachèvement * Chevauchant

d’un sourire les grands fauves tu vas,

respires redonnes

à l’amandier son

poumon Tu te

défais des nacres, des duvets des

onctuosités tu

rejoins l’abrupt et les failles les pierres des

roches imprimées de mémoire, du passage des eaux et les

tunnels sous les buis l’attente

est une promesse un pont,

saveur de langues pour

soutenir l’haleine d’un très long baiser sans

mesure un si

long baiser * Livrées au soir, les roses prennent aux femmes leur visage Je vois l’extase précipitée

de vos doigts L’exil de la lumière,

ses rythmes Ils domptent le chant

des sirènes pour déciller votre

peine et déployer dans

l’air mon geste Extraire de l’œil du

cheval l’intempérance, les algarades du

vent, la semence des ombres * À l’affût des ombres dans le soyeux, dans

l’énigme des pétales de rose

au bout de vos doigts J’invoque pour vous

le réveil des abeilles l’oscillation du

vent, le péril des fleurs Je vois votre

silhouette dans le grain de la lumière mes mots en filigrane

de ciel Quand tout vacille et

que fluctue la langue ses élans, ses

éclats, des débris des scories

incrustées au cœur même du désir dans le flux d’un

secret * Votre main poursuit

l’encrage de mes seins au paysage de soleil en sommeil

jour caviardé tandis qu’à la

lisière de ma robe un peu de peau se

découvre elle entraîne les ombres sauvages,

les orchidées au péril des fleurs,

votre cœur quand le désir aura

mangé votre visage roses de nuit

envoyées dans l’affolement des

satins, les replis de l’impensé * J’ai vu la mort de

près, elle avait ses chevaux Le vent dans les

graminées déjà m’emportait J’ai caché mon visage dans les ronces, les

griffures d’ombre l’encre des barbelés,

l’écorce des bouleaux Je m’accrochais aux

blanches déchirures neige plus nue que la

peau avec ses éclats de

rouge accrocs de robes ou

de coquelicots Revers de la mort au verso du visage,

un poème Il franchira les

fossés Jusqu’à vos mains qui

fouillent Fouillent sans cesse la

terre, la nuit, les astres * J’attends vos sentiments à

mains nues couvée de ciels,

éther, azur à peine je vous

distingue silhouette, pas et

peau de velours Des mots s’échappent

de ma robe échos de dentelle et

de fleurs des mots ourlés

d’oiseaux Dans la découpe des

ombres pourfendent l’air

jusqu’aux lointains Et les grands fauves

à nouveau entrent dans la mer * J’ai pour vous la vérité

caressante le parler cru et

fleuri du désir J’ai l’enfance en travers des

prairies, en travers des forêts Vos mains scabreuses

et délicates Touchent le ventre

fuselé, blanc des hirondelles Elles soulèvent la

nuit Une petite clarté

vient à moi, elle claudique Elle serre dans ses

bras un secret Un secret sans nom,

sans forme ni visage à peine une ombre,

volatile et sauvage Nous sommes le

souffle des oiseaux dans un cœur qui s’en

va * En bordure des braises

j’attends le chant qui ne vient pas Clôture, cicatrice sépare mon corps de son poids obscur Ombre dégrafée sein blanc glissé aux confins du paysage Je distingue votre âme ombreuse Elle approche, elle perce le ventre de la nuit Percute mes retranchements, mes velours du dedans l’enfouissement de la lumière Il reste à inventer les peaux invisibles, l’amorce du poème une danse, un feu sur la glace Pour livrer à la fin des phrases leurs vérités brûlantes * J’attends

du vent ses agissements, ses

hésitations dans l’azur qu’il me

ramène à la rive secrète et impudique où des

doigts parcourent mon sang tandis

qu’il remonte dans mes jambes la

marée, les laisses du jour, une valse Tout est

facile et lent Je reste

là, traversée de foehn en proie

à la migration des abeilles, la résolution des moiteurs Au lieu

de l’épuisement du sens ou lit

brûlant dans les dunes je

connais votre soupir, une destination Poèmes extraits de « à

mains nues », Éditions Alcyone *** * * * * * * * * Poèmes

inédits extraits de

« Carnet de ciel » ©Ida Jaroschek |

|

(*) BIOBIBLIOGRAPHIE Née en

1961, poète, lauréate de plusieurs prix de poésie, Ida Jaroschek

vit dans un petit village de la région du Pic Saint Loup, au nord de

Montpellier. Sous ses pas de promeneuse, sous ses pas de danseuse, elle

soulève des mots qui, parfois, au terme de longs détours intérieurs,

méandres, sédimentations, oubli, travail incorporé, fabrique de clairières,

parviennent à s’échapper pour composer le poème. Pour elle, écrire est la

mise en forme des traces que le corps dessine dans l’espace du monde, le

corps expression poétique de soi et des autres, au contact de la nature, des

éléments, des paysages… Parution aux éditions Souffles -

à l’abri

dans les nuits, Grand Prix de Poésie des 67èmes jeux

littéraires de l’Association des Écrivains Méditerranéens, octobre 2009 Parution aux éditions Encre et lumière -

la

brèche de l’air, recueil de poèmes avec des dessins de Pascal Thouvenin, septembre 2011 -

survivance

de la neige, Prix de poésie de la ville de Béziers

2012 Parution aux éditions La licorne -

aborder

les lointains, Prix d’Estieugues

2014 Parution aux éditions Henry - ici soudain, Prix des Trouvères

2018, juré des lycéens Parutions en revue et anthologies -

depuis 2006 contribution régulière à la revue Souffles -

depuis 2010, date de sa création, contribution régulière à la revue La

main millénaire -

depuis 2015 participation annuelle à l’Anthologie des Amis de

l’Écritoire d’Estieugues -

contribution au numéro 8 de la Revue Encre en mai 2021 -

contribution à l’ Anthologie des Voix de l’extrême en 2020, l’Anthologie internationale Mujeres Libres en 2021 (éd Tapuscrits) et L’éphémère,

Frontières -

les Anthologies Je dis Désirs et Paysage imaginaire, éd.

PSVT 2021 et 2022 -

contribution au numéro 2 de la Revue la Forge (éd. de Corlevour) février 2024 Parution aux éditions Alcyone 2022

- à mains nues Revues en ligne : Terre à ciel, Recours au poème, Revue Poétictac, Revue hélas.

Livres

d’artistes :

- Tango, embellies,

naufrage, long poème en fragments,

illustré par Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières D. Toiles, 2005

- Novembre, texte en

prose accompagné de photos de Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières

D. Toiles, 2006 -

L’espace d’un souffle, quatre

recueils de haïkus, au fil des saisons, inspirés des paysages de la région du

Pic St loup, peintures de Catherine Bergerot Jones, éditions Poussière D.

toiles, 2005 à 2008 -

Marines, recueils

de poèmes illustrés par Catherine Bergerot Jones, éditions Poussières D.

Toiles 2009 Le 19 novembre 2022 : reçoit le

prix Paul Valéry de l’Académie Via Domitia Pierre

Paul Riquet pour l’ensemble de son œuvre. |

|

Ida Jaroschek Francopolis printemps 2025 Recherche Éric

Chassefière |

|

Accueil ~ Comité Francopolis ~ Sites Partenaires ~ La charte ~ Contacts |

Créé le 1er mars 2002